Billie Holidayとの出会い

私が高校を卒業したての頃、1960年代後半の東京は空前のディスコブームだった。初期の頃は「Go Go喫茶」といわれるようなものが各地にできはじめ、新宿末広町には「The Other」というR&Bの店があった。この店はジャズ喫茶同様に「喫茶店」であり、その違いは流す音楽がJazzかR&Bかということと、会話禁止のジャズ喫茶に比べ、喋ったり踊ったりできた。しかし当然ながら「The Other」は「喫茶店」なので法的には踊ってはいけないことになっていた。でも、客はみんな店内を流れるR&Bにあわせ流行のステップを踏んで踊っていた。

その店は一階の入り口から狭い階段で地下へ通じていた。一階の入り口付近には常に見張りがいて警官が来ると「隠しボタン」を押す。すると地下店内に設置された赤い電球が点滅して踊っているみんなに警察の手入れを知らせる仕組みだ。

それを合図にそれまで踊っていた客達は急いでフロアに椅子・テーブルを出し、何食わぬ顔で座って喫茶という具合だった。そんなことが当時まだ子供だった私にはスリルがあって、とても楽しかった思い出である。

そんな頃1968年、赤坂に本格的なR&Bの生演奏(売れる前の Diana Ross & The Supremes 等も出演)で踊れる店「赤坂 Mugen」がオープンした。ここは高額な入場料ですぐに有名人達の社交場となった。1965年から始まったベトナム戦争(1975年終結)は泥沼の様相を呈し、東京周辺に点在していた各地のベース(米軍基地)の兵隊達は明日をも知れない我が身を想い、刹那的に遊び回っていた。特に黒人兵達は R&B や Jazz を楽しみながら夜な夜な赤坂、六本木を徘徊していた。

その頃、学生だった私は新宿西口広場(後に「西口通路」とされる)でギター片手に反戦フォーク・ソングを歌う連中を懐疑的に眺めながら新宿のジャズ喫茶へ通っていた。

当時私は小田急線沿線に住んでいて夜遅くなったその日も新宿から急行電車に乗った。

丁度、車内は座席が埋まるくらいの乗客だった、私が駆け込んだ車両にはディスコ帰りと想われる黒人兵達が数人ずつあっちこっちの座席に腰掛けて、「Hey, Men !」よろしくお喋りをしていた。

私はある黒人兵の前のつり革につかまり、なんとなく、さっき友人が貸してくれた Billie Holiday のダブルジャケットのレコードを取り出してライナー・ノートを読もうとジャケットを広げた。するとそれまで「Hey, Men !」の黒人兵はこれは一大事とばかりに周りの仲間に「BILLIE HOLIDAY !, Billie Holiday !」と驚いて伝えている。

極東のこんなところで、さえない若造が Billie Holiday のレコードを持っているという驚きに満ちあふれている。

その黒人兵は私に「May I See?」と最上級の上品な言い方と物腰で訪ねてきた。その豹変ぶりにビックリしながらもレコードを手渡すと、嬉しそうにそのジャケットを眺め回し愛でていた。

このレコードを貸してくれた友人は日頃から「Billieを聴くと涙が出る」といっていた。「涙が出る」は眉唾だと思ったが、騙されたと思って聴いてみようとついさっき、借りてきたものだった。

私の予想以上に Billie Holiday は黒人達のカリスマであることを実感した夜だった。

Billie HolidayとCharlie Parker

-音が悪くて聴いていられない

二人の共通点はといえば、Jazz界において誰もが認める天才であるにもかかわらず、両者とも実はあまり聞かれていない巨人であると言えよう。

いまでこそ「Parker と Billie しか聴く気がしない」などと宣っている私も初心者の頃 Parker は皆が凄いというので聴いてみたが、確かに演奏は凄そうだけど、初めて聴いた盤は再々発盤のLPで呆けた音だった。とにかく音が悪くて聴く気がしなくなってしまった。

Jazz の歴史やら公民権運動とのかかわりから Billie もプロテスト・ソング(Strange Fruit) の女王として聴かざるを得ないと思ったもののやはり最初に聴いたのは疑似ステレオの再発盤で、エコーがかかったようなその音には辟易とした。

彼らの活躍した時代の音源は 78rpm(SP) だ。それらの再発盤 LP などは音が非常に悪く、聴くに堪えなかった。また現在は最先端のデジタル技術を駆使して雑音を取り除くことも可能だが、その場合、 雑音と共に魂 (Something else) まで抜けてしまうような気がする。

時期的に彼らの78rpm (SP) 盤はシェラック盤とビニール盤が混在している。従って、ビニール盤を蓄音機でかけたら一回で盤は駄目になってしまうので注意が必要だ。

(LP の軽針圧では1グラム前後、モノラル LP で古い ortofonAA25 などでも針圧 7 グラム、78rpm で15グラム位なのに比べ蓄音機のピックアップは 150 グラムほどもある)

また、ビニール盤を電気再生する場合はイコライザー (EQ)・カーブに注意する必要がある。

電気吹き込みの 78rpm 盤は勿論、1955年頃各社が EQカーブを RIAA 規格に統一以前の吹き込みの LP もその EQカーブはまちまちである。

この Discography にはターン・オーバー(T/O)とロール・オフ(R/O)の目安を掲載して置いたので参考にして欲しい。(因みにRIAAは500/-13.7)

コレクターが大切に管理・保管してきたミントな 78rpm (SP) 盤をキチンとした電気再生で聴く音はまことに迫力があり、それはそれは素晴らしい音がする。

彼らの良さや本当の凄さはキチンとした 78rpm (SP) を聴いて初めて納得できるものと思う。

-破滅型カリスマ

アメリカに黒人の大統領が誕生する時代に生きる皆さんには信じがたい事かも知れないが、彼らが活躍した1930〜50年代のアメリカにはまだまだ人種差別が横行していた。

Jim Crow法は1876年から始まり撤廃されたのは1964年7月2日(Civil Rights Act制定)のことであり、なんとその人種差別法は89年間存続した。それは黒人の血が一滴でも混ざれば(One-drop rule)差別の対象となるというもので、対象は全ての有色人種に及んだ。

なるほど黒人ミュージシャンは我々日本人に親しく接してくれる人が多い。単に日本が稼げる場所というだけではなく、もっと根底で同胞意識があるんだなと納得する。

Billieが活躍した1930年代から1950年代はそんな黒人差別が渦巻く時代であった。

プロ・スポーツ界でも黒人選手は同様の扱いで、伝説の黒人野球選手 Jackie Robinson の大リーグ入りは1947年のこと。その後も相手チームに試合をボイコットされたり苦労を重ねた。

世の中から差別され下層社会でモガクしかない黒人の彼らがエンターテイメントの世界で成功する道はわずかながら残されていた。

当初は白人を楽しませるための黒人芸人という位置づけではあったが、その黒人独特のフィーリングは徐々に人種を越えた大衆に認知されていった。

エンターテイメントの世界でスターに登り詰め、名声と金を手にすると、どこからともなくハイエナのような連中が当時流行の麻薬を持ってくるというのが自然の流れだった。

売人は無知なスター達には5ドルの麻薬を100ドルで売りつけることができるのだからこんな上客を離そうとはしないし、クスリをやり始めた人間は当初集中力が高まったように感じるが、そのうち「クスリを摂取することのみに」集中するようになってしまう。そしてその顧客はいくら稼いでも追いつかないという破滅型人生を送ることになる。

大衆はスターのゴシップ記事を歓迎し、彼らの音楽を理解するより彼らのスキャンダルに詳しくなっていった。そして大衆は次なる彼らのゴシップを待望するようになる。

公民権運動の創生期に Charlie Parker も Billie Holiday もそんな黒人達のスキャンダラスなカリスマとして活躍したということになる。

Billie Holidayの歌い方

Louis Armstrong も Charlie Parker も One and Only だが Billie Holiday もまた One and Only である。Billie の独特な歌唱法を考えるとき、結局「One and Onlyな天才」という結論に至る。しかし、それでは話が終わってしまうので少し掘り下げてみることにする。

– Gospelと賛美歌

1915年4月7日生まれで後に Billie Holiday となる Eleanora Gough は9歳の頃、1925年3月19日に洗礼を受けている。小学校をサボり公立学校からカソリックの学校に送られ、さらに House of Good Shepherd for Colored Girls という施設に送られた後のことだった。洗礼を受け母と再び暮らし始めた矢先、1926年12月24日に近所の Wilbert Rich にレイプされる。その後、加害者の Wilbert は3ヶ月の感化院送りとなり、Eleanora は再び House of Good Shepherd へ送り返された。

神も仏もないような Billie の悲しい生い立ちだが、ここでは彼女の宗教的バックグラウンドに注目したい。

Billie は同じキリスト教とはいってもプロテスタント系ではなくカソリック系の環境で育った。

マヘリア・ジャクソンからサム・クック、レイ・チャールズ、ジェームス・ブラウン、アレサ・フランクリンや Whitney Houston などのバックグラウンドはいずれもプロテスタント系教会の Black Gospel である。声量を生かして魂の叫びを歌い上げるスタイルといえよう。白人版のWhite Gospel が CCM (Contemporary Christian Music) である。

それらに比べカソリックの賛美歌は歌い上げるというものではない。Gospelのように神に帰依しようとか献金しようとか大衆に呼びかけるというよりは内省的洞察により神を賛美し、自らの信仰を吐露するといったものである。従って呟くような語りかけるような歌い方となる。

– アイドル

幼い Eleanora のアイドルは Bessie Smith と Louis Armstrong だったと自ら語っている。

Bessie Smith (1894 4/15- 1937 9/26) は「建物を揺るがす」ほどの圧倒的声量と芳醇な情感を保つ歌唱力で Blues の女王ともいわれた。

Louis Armstrong (1901 8/4- 1971 7/6) はいわずとしれたジャズ界最高の巨人でSatchmoとかPopsとあだ名され、人々に親しまれた。

彼の特徴はなんといってもスキャット (Scat) だ。意味のない音をメロディに合わせて即興的(アドリブ)に歌う、「シャバダバダ」というあれである。

クラシック音楽の世界ではヴォカリーズ (Vocalise) という母音だけで歌う歌唱法がある。

さて、幼い Billie は娼婦の館にあった高級蓄音機クレデンザで Bessie の St.Louis Blues や Satchmo の West End Blues を聴いて育った。

彼らをアイドルにした Billie だったが、彼女の凄いところは Bessie の大声量を真似たり、Satchmo のスキャットを真似たりしなかったことだ。

Billie の歌唱法はトランペット・ソロのようなアタック感は随所にあるものの Billie 独特の語りかけるような発声を完成させた。また Billie はスキャットをしなかった。Billie のスキャットは一切、残されていない。

猿まねではなく、天才が天才の才能を独自に昇華させたまさに One and Only な天才が誕生したというわけである。

Billie Holiday の歌は Behind the Beat に乗じて、じらすようなシンコペーション、Bessie Smith 風な無駄を省いた骨太でシンプルな音使いに Billie 独特の繊細さが加わり作曲者の歌の形を独自に洗練し、彼女独自の歌として飛翔させる。

歌詞の意味に重点を置くというのではなく、まるで普通の会話のように直接語りかけてくる。さらに円熟期には歌の解釈に基づいて、まるで聴衆ひとりひとりに語りかけるような歌い方に昇華された。

Billie の天賦の才能はどのような曲でも自らの大きな感情の振幅を微妙な細部のニュアンスや皮肉などを効果的に使いながら音楽を自在により深みのあるものに仕上げることができる。

フランク・シナトラの言葉「Billieとは戦友。歌手として彼女から教えて貰ったものは計り知れない。表現法でそうだったのかと気付いたのは何年も経ってからということが度々あった」

オーディオ裸の王様

何事においても事を極めるというのは難しいことだ。終わりが見えない。

私のオーディオ趣味はもう50年にもなるが、いまだにさっぱり解らない。

自分の好みの音を鳴らすため、ああでもない、こうでもないと散財してきた。

そうこうしているうち知らず知らずに自分の聴覚が衰え、若い人が今の私の装置で音楽を聴いたらドンシャリの音と感じるかも知れない。

子供の頃、高嶺の花だったJBL Paragonを手に入れ、御影石一枚板のベースを作ったり、貧弱なネットワークをそっくり作り替えたりして何とかまともな音が出るようになったが、オールホーンとはいえ間接音を奏でる装置は家庭のBGMには最適でも真剣なリスニングには向かない。昔、評論家が反射板に鼻を付けて聴くのがベストだと彼の広いとは言えない部屋のパラゴンを紹介していたが、確かにその通りかも知れない。我が家でParagonは飾り家具として御影石に鎮座ましまし、毎日、FM放送をBGMとして流している。

私は少しばかりチェロをたしなむが、チェロの音ならレコード、再発盤でもその楽器がストラドなのかゴフリーラなのかくらいは分かる。

素人の私ですらこうなのだから、プロとなればさぞかし凄いのだろうと思う。

オーディオの世界でもプロのPAは音の調整でその部屋に合わせて○○ヘルツを○○デシベル上げてとか下げてとか的確に指示するのを目の当たりにするとそこに神の耳を見るような思いがする。

弦楽四重奏の演奏を聴きながら縦に採譜していく若い人を見たときは腰を抜かしそうになった。

ピアノの調律師が拙宅でかけたレコードの和音を聞いて「この響きが純正調調律されたベーゼン・ドルファーの音ですよね」と同意を求められてオドオドしたことがある。

生業としてのプロにとっては当たり前の技でも素人から見れば神業に見えるものだ。

斯様にこの世は「目開き千人、めくら千人」で職業を離れた趣味の世界でも「分かる人には分かるのだろう」ということが神話のようにこの世界を支配する。

筆の立つ人間がオーディオに関して「芳醇な空気感・・・」などと訳の分からぬ事をいえば、世の中には「そうかも知れない」と思ってしまう純情な人が多数いらっしゃることと思う。生半可な音楽の知識をオーディオ雑誌に、そして又生半可なオーディオの知識を音楽雑誌に書きまくる筆の立つ御仁もいらっしゃるようなので、くれぐれもご用心、ご用心。

かたや不毛なオーディオ論争の終着点はいつも「個々人の好み」という言葉だ。この伝家の宝刀さえ抜けば論争は終わりとなる便利で時には重宝するものだ。

確かに生業ではなく道楽や趣味なのだから自分の好き勝手にやればよろしい。しかし、ある一定のレベルをもってして初めて道楽や趣味といえると思う。

サラリーマンに趣味を尋ねると「ゴルフ」との回答が多いが、「趣味ゴルフ」と人様に公言するからには「シングル・プレイヤー」は当たり前だと思う。100を切れないような人はもう少し練習してからご自分の趣味を開陳するとよかろう。

オーディオ趣味も同じで、ある程度のレベルに到達するまでは一生懸命に楽しい努力をしてもらいたいと思う。

英国の騎士道における紳士はお節介を焼かない、「相手が助けを求めたら初めて自分にできる限り援助をする」というようなことを聞いたことがあるが、私もこの騎士道精神に則り、求められればできる限り援助したいと思っているがこちらからお節介を焼くことはしないという態度を心がけている。

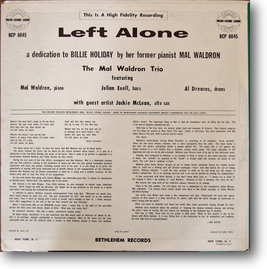

LEFT ALONE

Billie Holidayが作詞や作曲に関与した曲は全部で18曲あり、そのうち7曲はBillieの歌唱が残されていない。

それらの中で一番有名な曲がこのLeft Aloneだ。

作曲は最晩年の伴奏者となったMal Waldron。BillieのパートをJackie MacLeanのサックスがむせび泣くように唄い、日本人の感性にマッチするのか大変人気のある曲となった。

Left Alone

Where’s the love that’s made to fill my heart

Where’s the one from whom I’ll never part

First they hurt me, then desert me

I’m left alone, all alone

Where’s the house I can call my own

There’s no place from where I’ll never ream

Town or city, it’s a pity

I’m left alone, all alone

Seek and find they always say

But up to now, it’s not that way

Maybe fate has let him pass me by

or perhaps we’ll meet before I die

hearts will open but until then

I’m left alone, all alone

心を満たす愛はどこ

側にずっといてくれる人はどこにいるの

あの人達は私を傷つけ去っていくあの人達

私は取り残されいつもひとりぼっち

自分の家と呼べる家はなし

さまよわずにすむような場所もない

どの街でも都会でも同じこと

私は取り残されいつもひとりぼっち

あの人達がいつも言うように探し求めても

これまでその通りになったことはない

きっと運命が彼を私に近づけなかったのだろう

でも、きっと死ぬ前に私たちは会えるはず

私はあなたを待っている

その時まで、私は取り残されひとりぼっち

Billie に捧げられたこの Bethlehem のアルバムは1960年の発売。

モノラルとステレオ盤同時発売と思われる。

アルバムの最後にプロデューサー Teddy Charles のインタビューに答える形で Mal が Billie の思い出を語っている。

Teddy : Well Mal, I know that you are very serious about your past association with the great Billie Holiday. That association has a lot to do with this album and also your music in general. Would you care to discuss that?

Mal : Well naturally, playing behind a singer like Billie I get, I received a lot of influence from her way of singing. I’ve always wanted to play for her. And she helped my phrasing so much, because she made me so aware of words so that I would try to study the lyrics of a tune before I tried to play it. Like, for instance, the numbers on the album that we’re doing now, the “You don’t Know What Love Is.” I’m very aware of the words and I try to bring that out when I’m playing the melody. She helped me along those lines. And Because that’s the tune she wrote the lyrics of, I feel very close to that because I was there when she got them together. We were on a plane going to San Francisco, and we, we had about 7 hours to kill. You know , nothing to do on the plane, just sleep or talk. So she decided she wanted to do a tune and she wanted it to be about her life.

T : It probably would be a good idea to put the lyrics in liner notes.

M : Yeah, I’d like to do that. I would like to do that.

T : You see, I was very impressed with them myself.

M : Yeah, it’s a tune that I feel that I would like the public to hear. She felt she wanted it to be the story of life pretty much.

T : This, this is going back a bit , but I wonder when you first heard Billie.

M : I was, well, years ago. I guess about 12 years ago. I wasn’t playing music at all then, and of course I never knew I’d end up playing piano for her,

T : what was your reaction when you finally did?

M : Well, kind of, I was a little bit in awe of her, naturally.

T : I remember, I remember how your guys worried about…

M : Year, a couple of nerve-racking first appearances. But, she was so relaxed and such a warm person that, after a while I just felt that she was like my sister, you know. She was very close to the family. She was God-other for my baby and we just got so close through the years. I was with her about two and a half years. I just felt very relaxed with her, right to the end.

T : Anything else you’d like to say?

M : well, I’ve, I’ve always wanted to dedicate an album to Billie. In fact we did one before “For Lady” and we did all the tunes associated with “Lady” and I did a couple of the arrangements and played on the tape. But after she died there was such a rush of that type of thing that I was a little afraid to do it because it seemed to be like jumping on the bandwagon. But, now enough time has passed so I feel, I know I should dedicate an album to her, and I want to. And I felt that, that now enough time has elapsed so that I can do the album without the feeling that I’m you know, I tried to cash in on that kind of business. She’s always encouraged me…

T : Well, I …

M : So much in my music. I know whenever we’d work a club date, there’d always be trio sets you know, she’d sing and then the trio would come on. And she always sat out there and listened. You know, she’d “Ah.” She might, it might look as if she was talking or something else, but she was so aware, that when I’d come down she’d tell me just what has happened during that trio set, and what she felt I should have added or, or what came over very strong for her, you know, and that kind of encouragement. So this is the album, and I want to dedicate it to her.

Billie Holidayが作詞・作曲に係わった曲

Billie Holidayが作詞・作曲に係わった曲

(W=作詞, M=作曲, with=共作, 赤マークはBillieの歌唱残っていない)

Billie’s Blues (W, M)

Close Dem Eyes My Darlin’ (W, M with Morgan)

Don’t Explain (W, music by Arthur Herzog)

Everything Happens for the Best (W, M with Tab Smith)

Fine and Mellow (W, M)

God Bless the Child (W, M with Arthur Herzog)

Lady Sings the Blues (W, music by Herbie Nichols)

Left Alone (W, music by Mal Waldron)

Long Gone Blues (W, M)

Lost at the Crossroads of Love (W, M with Tab Smith) 未発表

Our Love is Different (W, M with Sonny White, R. Conway and B. Alba)

Please Don’t Do It Here (W, M with Buster Harding)

Preacher Boy (W, M with Burns)

Say I’m Yours Again (M, words by Morgan)

Somebody’s On My Mind (W, music by Arthur Herzog)

Stormy Blues (W, M)

Tell Me More, and More and Then Some (W, M)

Who Needs You? (W, M)